Torajiro

-児島虎次郎-

|

[ 芽生え ] |

|---|

明治23年、川上郡立川上高等小学校(現在の成羽小学校の場所)に入学。その年から新たに設けられた図画科では、偶然にも松原の画塾に学んだ成羽町出身の荘保二郎が鉛筆画の指導にあたっていました。虎次郎の絵に対する関心と興味は、ますますつのっていったのですが高等小学校を卒業後、進学は許されず、14歳からの数年間は、天秤棒をかついでの鮮魚の行商など、家業を手伝うこととなったのでした。

しかしながら虎次郎の向学心はおさまることなく、仕事を早めに切り上げては絵をかき、夜は英語の勉強にいそしむ毎日でした。また、励ましてくれる先輩たちもいました。当時、東京で研さんを積んでいた成羽町出身の洋画家・長尾杢太郎と同・井上啓次の二人は帰省するたびに東京画壇の息吹を伝え、虎次郎がかきためた絵を批評、指導してくれたのです。

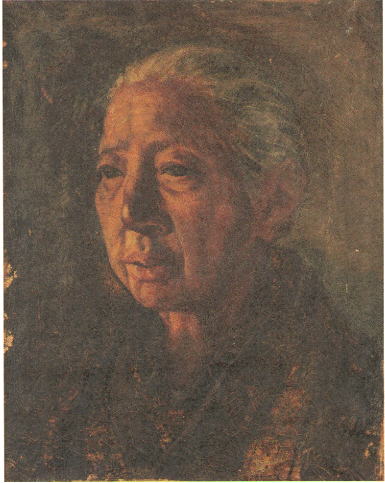

明治30年、井上が成羽で制作した祖母の肖像画を虎次郎はみようみまねで描いています。現在、成羽町美術館の常設展示で紹介している《模写 井上コウ肖像》は、井上の制作を毎日つきっきりで見学していた中で自身も描きたくなって取り組んだ1点でしょうか。 |

|

|---|

[ 出会い ]

念願かない上京、美術学校へ入学。勉学にいそしみ、その才能を開花させていく。そして大原孫三郎との出会い。

|

明治34年、虎次郎は念願かない絵画修業のため上京しました。 |

|---|

帽子を被り、道端で摘んだのかシオンの花を持って、ものうげな表情で歩く妹。大きな日傘をさし、うつむき加減でくさむらにとまった赤トンボを見つけた姉。背景の朝日に包まれた緑の木立をやさしい色使いで表現し、人物には抜群の描写力をうかがわせています。光を逆光として取り入れることで、子供の微妙な表情や、皮膚の質感が強調され、穏やかな情感あふれる作品に仕上がっています。

明治40年、虎次郎は東京府主催勧業博覧会美術展で華々しい画壇デビューを果たしました。出品作《なさけの庭》は1等賞を受賞し、宮内省御買い上げの栄誉も受けたのでした。この活躍は虎次郎の大きな飛躍の契機となりました。援助者の大原家の計らいで西洋画の本場ヨーロッパへの留学を許されたのでした。

[ 旅立ち ]

ヨーロッパへ留学。光あふれるベルギーの地で印象派に出会い、明るく色彩鮮やかな画風へと変化を遂げる。

明治41年、虎次郎を乗せた「佐渡丸」は、45日間の航海を経てフランス領マルセイユ港へ到着しました。27歳の春のことです。郷里へは「多大の希望を荷うて目的地に安着致し候、戦場に血を流すも覚悟の上に御座候、充分奮闘可致候」と当時の決意を書き送っています。

パリにしばらく滞在し、恩師・黒田清輝に紹介されたラファエル・コランの教室を訪ねましたが1週間通っただけで交渉を断ち、その後は、大都会のけん騒から逃れるように、パリ郊外の小村グレーに移り約1年を過ごしました。グレー村へは、友人の画家斎藤豊作や山下新太郎らと行動を共にし、制作でも切磋琢磨した様子が日記などにもあります。またかつてフランス留学していてグレーを気に入り再訪していたアメリカ人画家達とも親しく交流し、充実した日々を送っていました。作風もかつて印象派を生んだ地・フランスに身を置く中で、明るくのびやかなものになっていったようです。

しかし、何よりもヨーロッパ留学の中で、その画業に大きな影響を与えたのは、ベルギーで学んだ3年間です。

明治42年から虎次郎はフランスを離れベルギーへ旅行しました。当初、東京美術学校時代の知友・太田喜二郎を訪ねて2ヶ月程度旅行するつもりであったのですが、ゲント美術アカデミーの校長ジャン・デルヴァンや太田の熱心な勧めにより、同校で学ぶこととなったのです。

入学して間もないころの日記には「毎日午前中3時間通っているが研究は有益である。勉強は至極面白くできる。今日から夜のクラスへも通学することにした。夜は2時間である」とあり、虎次郎の勤勉で意欲的な生活ぶりがうかがえます。

|

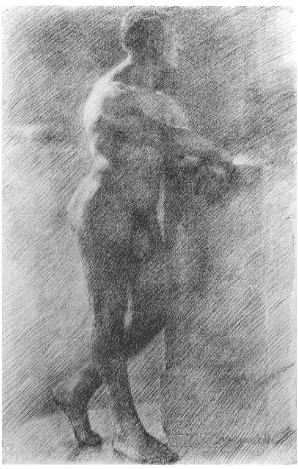

素描《裸体の習作》は、夜の木炭画教室の授業中に制作されたものです。背に柔らかな光を浴びて立つ男性が斜線の繰り返しによって描きだされています。そこには輪郭線はなく、光線の具合によって浮かび上がる体の曲線は、斜線の濃淡だけで表現されているのです。 |

|---|

[ 新たなる使命 ]

ヨーロッパから帰国し、独自の表現を模索する日々。そして日本の画学生のために絵画収集を決意。

欧州留学を終えた虎次郎が神戸港に降り立ったのは、大正元年11月のことでした。

多くの友人が出迎えるなか、実に5年ぶりに故国の土を踏んだのでした。

翌大正2年の正月を郷里成羽町で過ごし、自宅周辺の町並みを《雪のふるさと》にかきとどめています。

その年は虎次郎の人生の節目となる年でもありました。4月2日、岡山孤児院の創始者・石井十次の長女・友との結婚式は大原孫三郎夫妻の媒酌で大原邸にて盛大にとり行われました。虎次郎31歳、友23歳。新居は酒j津の大原邸別邸。閑静な酒津は、以後虎次郎の制作拠点となり、ここで多くの秀作が生まれることになるのです。

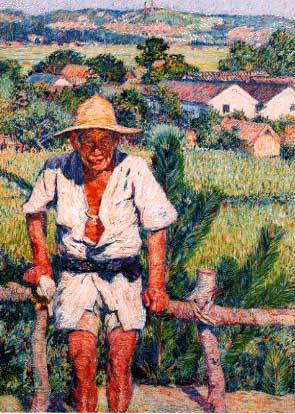

大正3年制作の《酒津の農夫》は、虎次郎がベルギーで学んだ光の表現や技法を日本の風土において試みた意欲的な作品です。季節は夏。さくに腰を預け、休息している老人。画面上方には遠くにかすむ帯江銅山の煙突が描きとめられています。背景は細やかな点、または線の繰り返し、情景前方の人物と背後の松やさくは、絵の具を十分に盛った力強いタッチで、描かれています。色の濃淡によって遠近感を表しており、点描や線描を使い分けながら対象物をとらえている手法は、ゲント美術アカデミー(ベルギー)時代に学んだものと思われますが、何より特筆すべきは、筆を使わず絵の具をチューブから直接キャンバスに塗り込めた、という点です。 |

|

|---|

帰国後数年間はスランプの時期もありましたが、中国や朝鮮半島を旅するなど精力的に動き独自の画風を探求しました。大正8年には、留学時代と帰国後の制作をあわせて展観する個展を母校の東京美術学校(現東京芸大)と大阪で開催し、好評を博しています。

そして6月、虎次郎は大原家から命を受け志も新たに、ヨーロッパへと旅立ちます。それは、自らの絵画修業のみならず、「日本の画学生たちにも本物の西洋画を見せたい」という思いから、西洋絵画収集という目的もあったのでした。モネ、グレコ、ゴーギャンらが名を連ねる大原コレクションの始まりでした。

[ 最後の制作 ]

自らの画業と絵画収集に奔走。壁画制作に情熱を傾けるが途半ばで病に倒れる。

児島虎次郎は、47年という短い生涯の中、欧州に3度渡り、中国・朝鮮半島を4度旅しています。

それは、自らの絵画修業と大原コレクションのために奔走した人生でした。

大正11年、3度目の渡欧ではロダン、グレコ、セガンティーニらの作品を購入。帰国途中、虎次郎はかねてあこがれていたエジプトに立ち寄り陶片や彫刻も購入しています。

| 現在、大原美術館(倉敷市)と成羽町美術館で古代エジプトの副葬品が展観されている由縁です。 中国・朝鮮半島へは主に画題を求めての旅行でした。 東洋を題材とした制作には、西欧の模倣ではなく、東洋人としての独自の表現を意識していたことがうかがえる作品が多くあります。

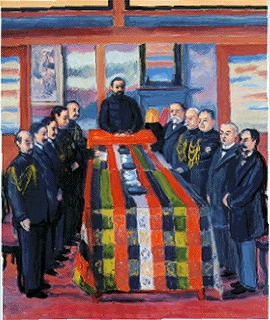

虎次郎は大正13年、明治神宮奉賛会から明治天皇の生涯をつづる壁画の制作を依頼されました。

画題は「対露宣戦布告御前会議」。明治37年2月4日、日露戦争の開戦決定という緊迫した御前会議の情景でした。

この大役に虎次郎は並々ならぬ情熱を注ぎ周到に準備をすすめていきました。 幾度か宮中へも赴き、会議場となった表御座所の写生を許され調度品、いす、テーブルなども細かく調査し、そしてついには、酒津の敷地内に表御座所と同じ間取りのアトリエを建てたのでした。これは何かにとりつかれたように制作に取り組む虎次郎に深い理解を示していた孫三郎の友情の成せる技といえるでしょう。 |

|

|---|